今日は国立近代美術館に来たので

ついでに皇居外苑に寄り道。

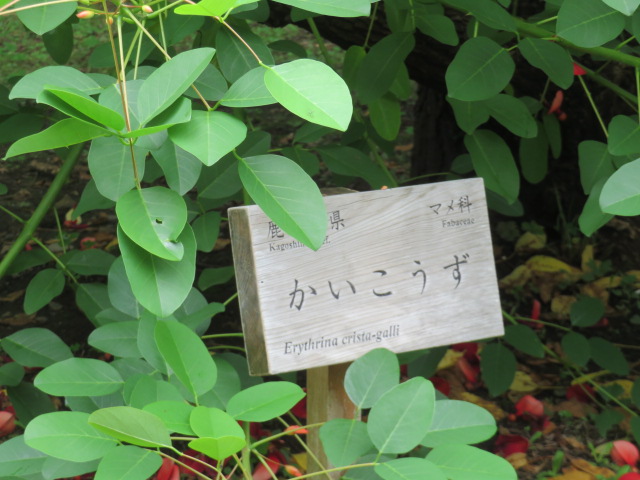

ぶらぶらあてもなく歩いていたら、鮮やかな赤と不思議な形の鹿児島県の木・かいこうず(海紅豆・ブラジル原産で江戸末期に渡来。別名アメリカデイコ)*1に釣られて

そのままふらふらと「都道府県の木」エリアに入り込む。

「へぇー知らない名前だなー」「へぇー結構ダブってるのもあるんだー」などとへぇへぇ言いながら辿っていく。

もちろんどの県が何の木なんて知らないところがほとんどで、せいぜい東京がイチョウとか秋田が秋田杉とかぐらいだけど、我が地元・埼玉のだけはもちろんよく知ってる。ケヤキだ。

え?

あれ?なんかちがう…

逆さボウキと言われるケヤキの樹形だけど、末広がりの普通のホウキではなく竹ボウキになってるぞ。ちなみに「武蔵野ケヤキ」であって、Musashi's Keyakiではないようだ。まあ、そうですよね…

ちなみに宮城県のは

ケヤキでした

いやしかし、じゃあ、埼玉県の木はケヤキじゃなくてムサシノケヤキなの!?足元の地面が崩れ落ちるほどのアイデンティティ崩壊……とまではいかないけど、それなりにショックを受けて家に帰るなり調べてみる。

まずは本丸、埼玉県のHP

うむ。県の木は「ケヤキ」としか書いていないし、紹介画像もスリムな樹形ではなく、それなりに横に拡がっている普通のケヤキだ。指定は昭和41年(1966年)。

ムサシノケヤキの方を調べてみると、元々は埼玉県花と緑の振興センターで発見された*2が、その時期は昭和46年(1971年)、苗を作り始めたのは昭和48年(1973年)というから*3県の木に指定された時点では発見されていないはずだ。ということは、やはり、県の木は「ケヤキ」だったのだ!

じゃあなんで、ムサシノケヤキが県の木としてここに!?ということになりますが、ここの樹々は昭和43年(1968年)に植樹されたものだとされている*4。そしてその苗は各都道府県から寄贈されたもの*5。

1968年時点ではまだ発見されてなかったけど、何らかの事情で植え替えがあったとすればそれも恐らく寄贈だろうから、その際に埼玉原産で樹形も特徴的なムサシノケヤキの苗が贈られた、と考えられる。まあ、推測ですけど。

いずれにしても、

「ムサシノケヤキ=埼玉県の木」ではなく

「ムサシノケヤキ⊂ケヤキ=埼玉県の木」なのである。

なんかホッとした…今後は樹形にも気を付けて見ていきたい。

<おまけ>

山形県の木・さくらんぼ(セイヨウミザクラ)。そうだよね~そうっすよね~と思うが

ひと粒も実ってません。

自家不和合性により同じ木の花では結実しないし、近くにサクラの木はない上に、花期も遅いから他のサクラから花粉もらって受粉も難しいのだろう。クローンでない樹をもう1本並べておけば、サクランボの木であることを証明できるのに…そういえばサクラを都道府県の木に指定してるところはないんですよね。「花」に指定してるところは東京のソメイヨシノとか京都のシダレザクラとかあるけど*6。