2月11日の閉幕も間近、駆け込みで行ってきました。松岡美術館創設者である松岡清次郎氏が70代後半に入った昭和40年代後半以降、公募展等で発表された作品(つまり、その時点で世に出たばかりの作品)を収集し始めた、その成果ということで、昭和後半~終盤の作品が中心の展示です。点数は多くないですが、心惹かれる絵がいくつもありました。

一番印象に残ったのは、

<雪ん中>(橋本龍美)1982年

中心は深い雪に埋もれる民家の断面図になっていて、雪国の暮らしを描き出している…

あれ?なんかおるやん

家の周りもいろいろアヤシイ

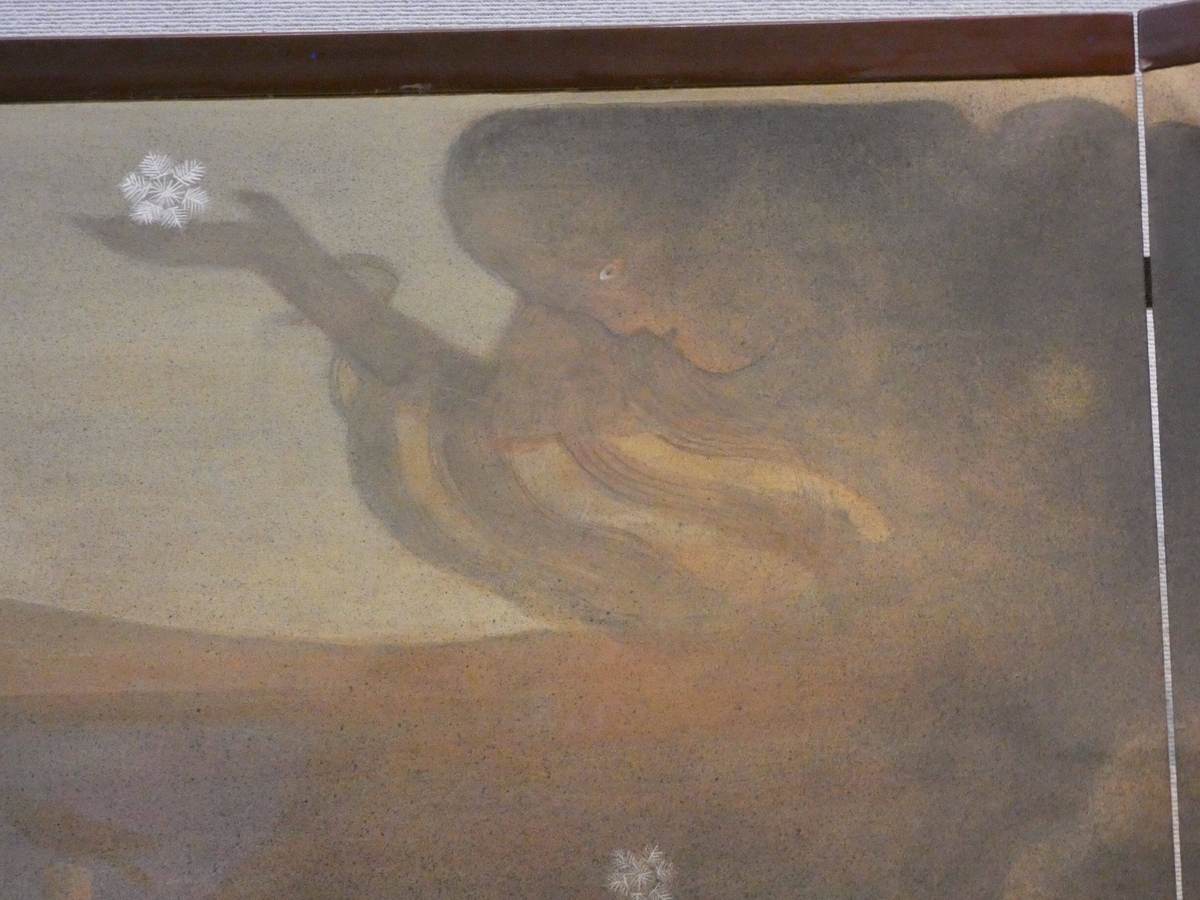

そして上空には…

キャプションによると、橋本龍美は昭和3年(1928年)生まれ。新潟県加茂市出身で、働きながら独学で絵を学び、若い頃から受賞を重ねて画家になった方。作中にはしばしば、お地蔵さまや狐狸妖怪の類が登場し、故郷の民話や祭りに根差した世界が展開されるという。

この絵も、アヤシイ何かが跳梁する雪の夜、灯りに照らされて手仕事に励んだりお話を聞いたりする暖かく安心な家の中、でもあっちの隅、そっちの暗がりには……というあの感じ、身の回り、家のあちこちにいくらでも不思議が潜んでいたあの頃を思い出させる。郷愁と畏れとユーモアに彩られた作品。

<三像>(鎌倉秀雄)1988年

特に右端の沙羯羅(さから)の表情がイイ。

また興福寺の八部衆を見に行きたくなってしまった。

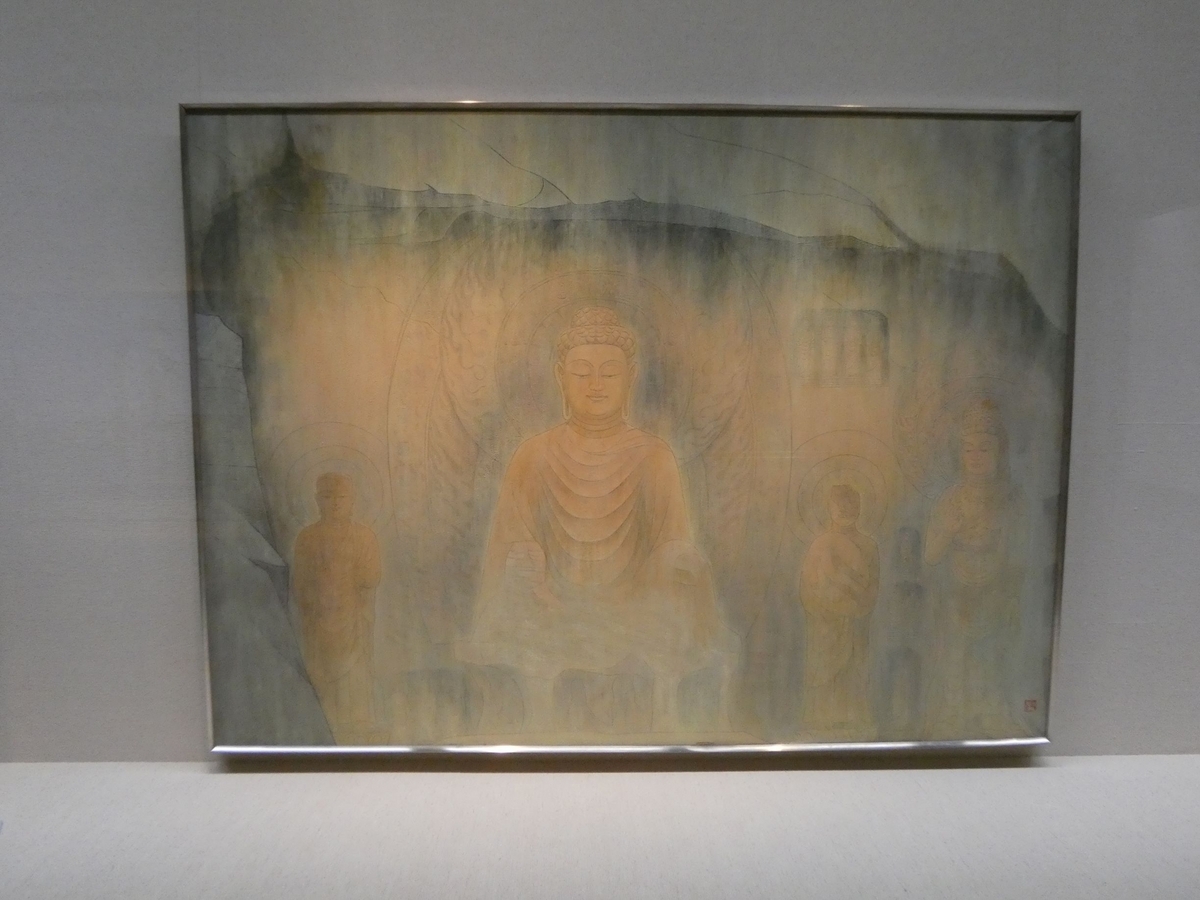

<龍門煙雨>(入江正巳)1983年

雨に煙る石窟仏。柔らかい光に包まれているような神々しさ。

<枯野>(山本眞也)1986年

これは…ハシボソガラスですな。てのは置いといて。右側のカラスは獲物をクチバシにくわえていますが左側の方は何もナシ。

カラスは求愛のため、あるいは巣立ち後の幼鳥への給餌をするので、もしかしてあげるつもりなのかしらと思いますが、

アップで顔を見ると

あんまりそういう雰囲気でもなさそう。

こっちも。

ねだるでもなく、奪おうとするでもなく、ただ淡々と対峙している。

得た者と、得ていない者の対比が、「枯野」というタイトルにマッチしているような気がしました。

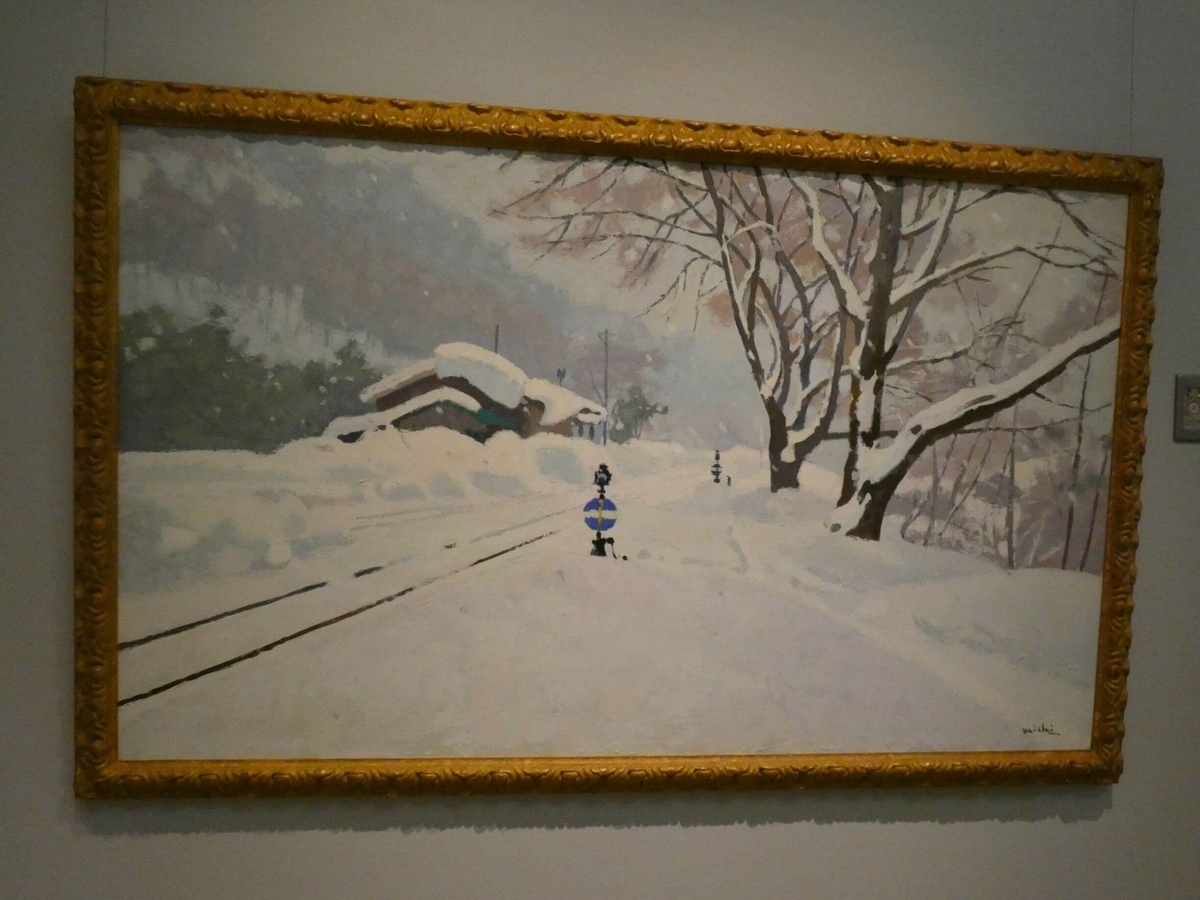

<雪の終着駅>(吉崎道治)1984年

これは洋画です。冬場の帰省を思い出させる。うちはこんなに降らないけど、駅としては何もない、心もとない感じがたまらなく懐かしい。

あと洋画の中では<若い群像>(國領經郎)とかもすごく気になったんだけど、写真不可だしポストカードもなくて残念。また見る機会があったらいいな。

というわけで、いい展覧会でした!

もう土日しかありませんが、もしご興味がおありでしたら是非どうぞ。

帰りは国立科学博物館附属自然教育園に寄り道。

まださびしい冬の景色ながら、ガンジツソウの異名のあるフクジュソウは鮮やかに、

セツブンソウはけなげに可愛らしく

咲いていた。名前のとおり。